L’égalité hommes-femmes dans le marathon : d’une exclusion historique à la reconnaissance actuelle

11/04/2025 22:20L’accès aux longues distances en course à pied, comme le marathon, a longtemps été l’apanage des hommes. Les organisateurs et les instances étaient fermement opposés à la participation féminine, tandis que les médias dressaient un portrait du sport féminin comme marginal, dangereux et disgracieux. L’ouverture progressive des épreuves d’athlétisme aux femmes a pris plusieurs décennies, grâce aux combats acharnés de plusieurs femmes déterminées. Le marathon en est un exemple puisque celui-ci s’est ouvert tardivement, au prix d’actes de résistance forts.

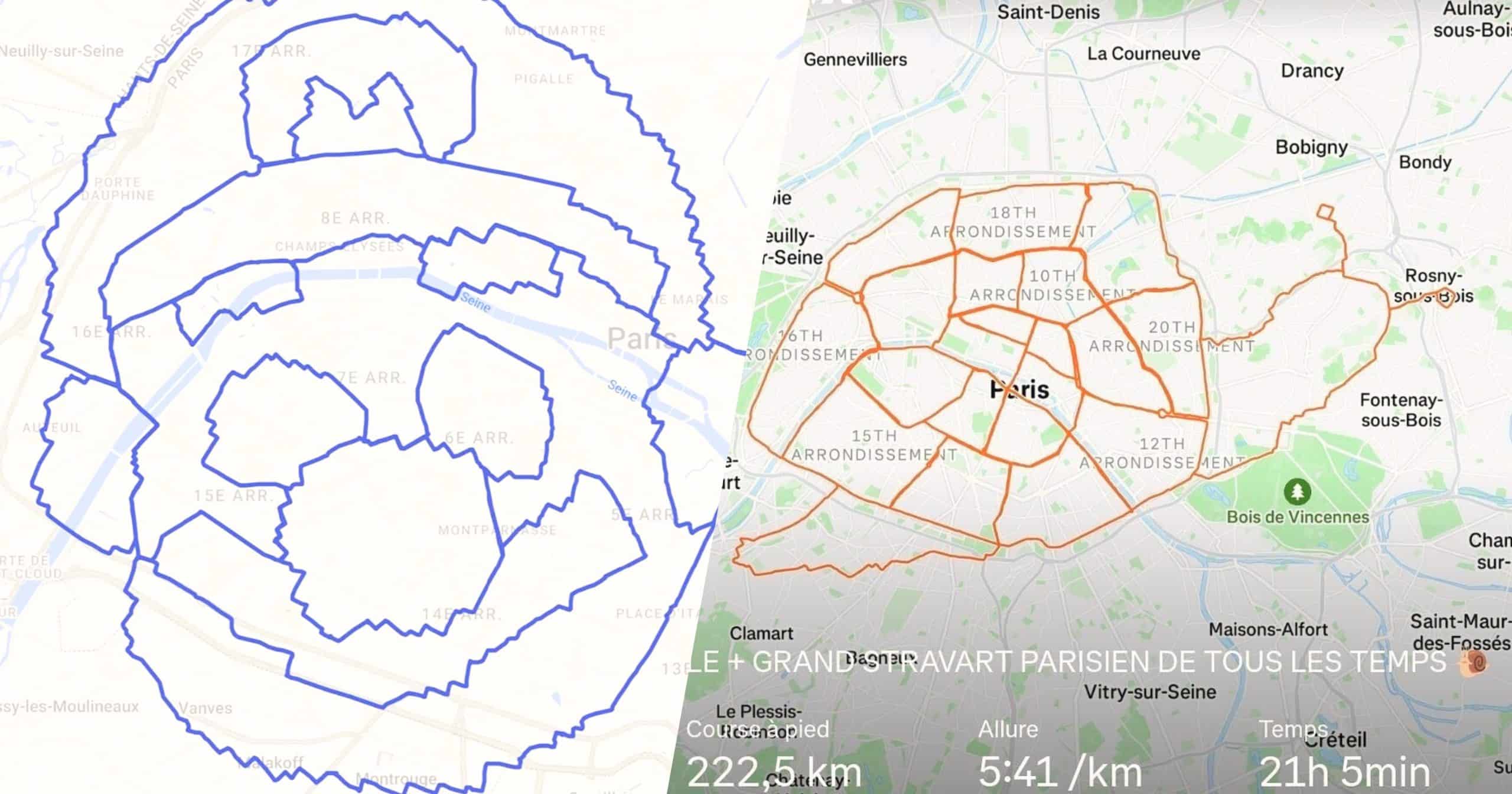

A l’approche du marathon de Paris 2025, les statistiques montrent que la parité n’est pas encore atteinte mais qu’elle ne cesse d’augmenter. Sur 55 000 participants, 13 750 sont des femmes, donc 25 % des inscrits. Le marathon, l’une des distances reines de l’athlétisme a justement longtemps été hermétique à la participation féminine.

Les femmes ont pendant des décennies été complètement exclues des grandes manifestations sportives. Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux olympiques modernes était fermement opposé à la participation féminine en athlétisme et aux grandes compétitions. « Les JO doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes, devant être, avant tout, de couronner les vainqueurs. » (Pierre de Coubertin, la Pédagogie sportive, 1912.) « Il est indécent que les spectateurs soient exposés au risque de voir le corps d’une femme brisé devant leurs yeux. En plus, peu importe la force de la sportive, son corps n’est pas fait pour supporter certains chocs. » Ce dernier était contre l’inclusion des sportives, maintenant l’argument avancé par la médecine de l’époque selon lequel les femmes ne seraient pas capables d’exercer un sport, car trop fragiles.

Dans les années 1900, l’activité physique était suspectée de provoquer la stérilité des femmes, de les transformer en homme, en plus de les encourager à la débauche puisque cela les amenaient à exposer leurs corps sur les stades. Pierre de Coubertin et ceux qui le soutiennent affirmaient que les femmes « ne sont pas faites pour le sport, et ce, pour des raisons médicales, esthétiques et morales. Cela les enlaidit, leur ôte leur féminité et constitue un danger pour leur santé mais aussi pour la société et notamment la vie familiale en l’empêchant de s’occuper convenablement du foyer domestique. » (Barbusse, 2016, p121, cite Pierre de Coubertin) Interdire les femmes de courir, c’est aussi une manière d’empêcher leur émancipation et de les priver de liberté. Cela traduit une peur de les voir devenir indépendantes, et finalement, il en résulte une crainte qu’elles deviennent égales à l’homme.

Pour les détracteurs du sport féminin, pratiquer un sport était contraire à cette présupposée constitution féminine fragile, en plus d’être dérangeant. Le monde scientifique soutenait que les chocs engendrés par l’activité physique, à l’image de la course à pied, risquait de provoquer un décrochement des organes génitaux des femmes. C’est d’ailleurs pour cette raison que le 400 m haies est devenu une discipline olympique pour les femmes seulement en 1984. Pierre de Coubertin a lutté contre l’accès des femmes au sport en compétition, en affirmant que « le sport est un symbole même de la virilité. » (De Coubertin, Essai de psychologie sportive, Jérôme Million [1913] 1992, p151.)

| Alice Milliat, militante pour l’accès des femmes aux compétitions de course à pied

L’activiste Alice Milliat a tenu tête au baron à de nombreuses reprises, en exigeant la participation des femmes aux Jeux olympiques en athlétisme. Cette féministe a aussi présidé des structures associatives dédiés aux femmes dès 1912, comme Fémina Sport ou l’Ondine de Paris, puis la Fédération des sociétés féminines sportives de France, en plus d’organiser des olympiades pour les femmes. Des courses exclusivement féminines ont été organisées, mais les distances étaient encore loin de celles du marathon.

La sociologue Béatrice Barbusse cite notamment l’organisation de la « Marche des midinettes en 1903, une course allant des Tuileries à Nanterre qui rassemble plus d’un millier de participantes », ou encore « le cross de Chaville, dans les environs de Paris, qui a lieu le 28 avril 1918, première course au cours de laquelle des femmes concourent en short et en maillot. » (Barbusse, 2016, p 122) Ce tout premier cross-country féminin de 2400 mètres marque les esprits puisque les femmes montrent leurs jambes, leurs bras, et produisent un effort en compétition, ce qui était considéré comme indécent.

Le lendemain, la presse est critique mais curieuse, Broucaret illustre : « Les 42 participantes sont habillées comme les hommes, en maillot et en short, une tenue jugée indécente par les détracteurs. L’évènement est tout de même soutenu par les principaux journaux sportifs du moment, à savoir l’Auto et l’Echo des Sports. » (Broucaret, 2012, p18) Le sport féminin « n’est donc pas né d’une ouverture progressive des clubs sportifs masculins aux femmes, où leur présence est interdite, mais de l’activisme de quelques pionnières, dont la chef de file Alice Milliat. » (Broucaret, 2016, p122) C’est grâce à la voix d’irréductibles militantes comme Alice Milliat, souvent oubliées, que les femmes ont aujourd’hui le droit de s’aligner sur les mêmes lignes de départ de courses que leurs homologues masculins.

| Un pas en avant, deux en arrière

En athlétisme, les femmes peuvent enfin participer pour la première fois à quelques épreuves des Jeux olympiques d’Amsterdam, en 1928 : le 100 m, le 800 m, le 4×100 m, le saut en hauteur et le lancer de disque. La question de la participation des femmes à l’épreuve du marathon n’est même pas envisageable. Même si le président du CIO successeur de Coubertin, Henri de Baillet-Latour accepte que les femmes concourent, « l’hostilité envers le sport féminin est toujours de rigueur », souligne la sociologue Fabienne Broucaret (Broucaret, 2012, p16.) Cette avancée dans l’inclusion des femmes dans l’athlétisme est de courte durée. Pendant et à la fin de l’épreuve du 800 m, qui voit la victoire de l’Allemande Lina Radke, les concurrentes ont le visage modifié par la fatigue de l’effort, certaines s’effondrent en passant la ligne. C’est ce que retiendront les journaux et le CIO de l’ouverture de cette discipline aux femmes, qui crient au scandale et décrivent un spectacle affligeant de « ses pauvres femmes. »

L’épreuve provoque un tollé chez les opposants aux femmes dans l’athlétisme et chez les médias qui n’hésitent pas à déformer la réalité pour propager ces croyances selon lesquelles la physionomie féminine les rendraient incapables de réaliser un effort physique. Le manque de féminité de Lina Radke a aussi été pointé du doigt. Le fait de devoir justifier son identité de femme dans le sport, alors monde des hommes, est un sujet crucial à cette époque. Aujourd’hui encore, ces débats existent toujours quand le physique des sportives est jugé comme trop masculin, alors douteux.

Depuis ce 800 m des Jeux d’Amsterdam, les femmes n’ont alors plus le droit de courir des distances supérieures à 200 m aux Jeux olympiques, et ce jusqu’en 1960, donc pendant… 32 ans. Il faudra attendre un évènement majeur pour voir l’accès des femmes à des distances longues comme le marathon. A Boston, aux États-Unis, une jeune femme de 20 ans a réussi à s’inscrire au marathon de cette ville grâce à son entraîneur, qui n’a pas donné le prénom de son athlète, mais seulement son initiale : K. Switzer, pour Katherine Switzer.

| Katherine Switzer, le courage et le symbole

Le 19 avril 1967, Katherine Switzer se place sur la ligne, maquillée pour l’occasion (une occasion de justifier une féminité dans une distance réservée aux hommes ?), encadrée d’Arnie Briggs, son entraîneur, et de son petit ami lanceur de marteau, Tom Miller. Le petit groupe reste ensemble pour ne pas éveiller les soupçons.

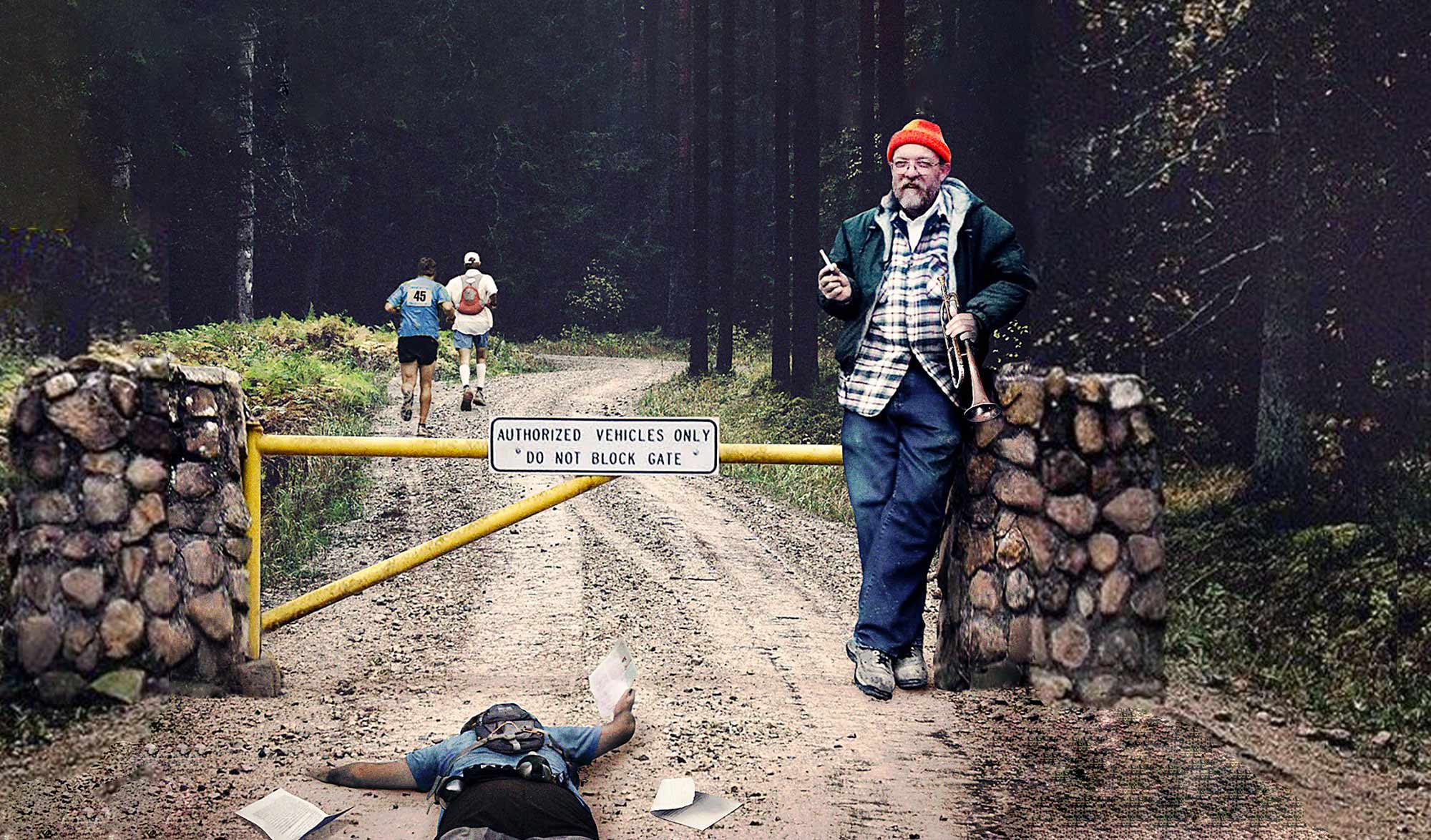

Au bout de six kilomètres seulement, un organisateur se jette sur pour lui arracher son dossard en hurlant « Tirez-vous de ma course et donnez moi ces numéros ! » Cette scène est capturée par des photographes qui étaient présents au bon endroit, au bon moment. L’entraîneur pousse l’organisateur, la jeune femme parvient à continuer son marathon et à le terminer en 4h20. La coureuse ne lâche, elle souhaite prouver au monde entier que les femmes sont capables de courir 42,195 km. Le lendemain, la presse s’intéresse à elle, à sa participation clandestine, et surtout à cette scène de l’organisateur qui tente de l’éjecter du marathon. Sauf qu’elle est disqualifiée de la course, puis suspendue par la fédération américaine d’athlétisme. Les médias s’emparent de cette histoire, elle est « la fille qui défie les organisateurs du marathon » (Patrick Karam et Magali Lacroze, le livre noir du sport, 2020, p53.) Ces photographies de la scène ont ensuite circulé dans le monde entier et sont encore marquantes aujourd’hui.

« La force de l’image et l’incarnation d’un combat contribueront à une prise de conscience générale et à l’intégration progressive des femmes dans les compétitions sportives. Katherine Switzer remportera d’ailleurs la victoire féminine au marathon de New York sept ans plus tard ! » (Patrick Karam et Magali Lacroze, 2020, p54) Le courage de la jeune athlète a provoqué une prise de conscience qui a permis de faire avancer le combat des femmes pour leur intégration dans les compétitions. Comme l’explique Béatrice Barbusse, les femmes ont « conquis leur droit de courir de longues distances, et en particulier le marathon, en dehors du mouvement fédéral organisé, qui leur le refusait obstinément, et parfois violemment, ainsi que le montre une photo devenue célèbre » (Barbusse, 2016, p291.)

C’est parce que Switzer a prouvé la capacité des femmes à boucler la distance que le marathon de Boston s’ouvre aux femmes en 1972. Aujourd’hui, 45 % des inscrits du marathon de Boston sont des femmes. La championne a ensuite créer des courses réservées exclusivement aux coureuses, en plus de prendre part à 39 marathons dans sa vie d’athlète et de remporter le marathon de New York en 1974.

Switzer est ainsi devenue la première femme à avoir participé à un marathon avec un dossard officiel. Un an auparavant, la première femme a avoir couru un marathon mais de façon clandestine, donc sans dossard, est l’Américaine Bobbi Gibb (3h21’40.) Après avoir été refusée par les organisateurs, elle se cache dans un buisson et se glisse dans la course. Les coureurs lui promettent de la protéger au cas où elle serait exclue, puisque courir sur la voie publique est autorisé.

| Des réticences persistantes jusque dans les années 70-80

En France, dans les années 70, Raymonde Cornou est l’une des premières femmes à avoir couru un marathon, alors même que les courses sur route n’étaient pas ouvertes aux femmes. Cette dernière a expliqué dans une interview du journal en ligne ABLOCK!: « Ces courses étaient organisées par des hommes, réservées aux hommes et nous, on ne pouvait même pas s’inscrire. Il a fallu attendre les années 75-80 pour que l’on puisse y avoir accès un peu plus facilement. » (Raymonde Cornou, interviewée pour ABLOCK ! par Sophie Danger, 2022)

Raymonde Cornou a longtemps bravé les interdictions, pour suivre son mari coureur « Je faisais donc comme si je participais, moi aussi, avec un dossard, sauf que je n’en avais pas. » (Raymonde Cornou, interviewée pour ABLOCK ! par Sophie Danger, 2022) Cette dernière a même pris part à une édition des Championnats de France de marathon masculins. Les représentants de la Fédération Française d’Athlétisme n’ont pas vu cette participation clandestine d’un bon œil, l’activiste a détaillé : « […] ils sont venus à ma rencontre en voiture et ont essayé de me mettre dans le fossé. J’ai donné des coups à la voiture et on a échangé quelques gros mots. Ils m’ont dit que je n’avais pas le droit de courir […] »

Raymonde Cornou ne s’est pas laissée faire, elle a continué en argumentant qu’elle accompagnait son mari. Les organisateurs ont alors annoncé que celui-ci était disqualifié, mais ils se sont trompés de dossard, éjectant ainsi un autre participant. Raymonde Cornou a été disqualifiée à vie de la FFA, ce à quoi elle a répondu que ça lui était égal puisqu’elle n’avait pas de licence. L’athlète dissidente a récidivé lors d’un autre Championnat de France de marathon, et cette fois-ci, les organisateurs ont compris que c’était peine perdue de tenter d’arrêter Raymonde Cornou. Cette dernière a donc pu être la seule femme à participer, même sans dossard. D’autres courses populaires étaient opposées à sa participation, malgré ses menaces d’avertir la presse ou de courir avec une pancarte dans le dos pour pointer du doigts le refus des officiels de la laisser courir. « […] Ils ont finalement été obligés de me laisser faire » (Ibid), résume l’irréductible athlète.

Raymonde Cornou a bravé les interdits et elle a réussi à courir aux côtés des hommes, même si le mépris était total. Non seulement elle s’est dite ignorée à l’arrivée, exclue des podiums et des récompenses, mais elle a aussi été victime de bousculades et de critiques de la part des autres coureurs. En réponse, elle se félicite de s’être arrêtée au bord des champs pendant ses courses, pour cueillir des bouquets de fleurs et ainsi passer la ligne avec, une manière de célébrer sa course. « Je me suis heurtée aux sarcasmes des autres coureurs. Certains me bousculaient, me disaient que je n’avais rien à faire là, que je devrais être devant mon évier, que ma place était à la maison. […] J’ai entendu un homme, dans le public, faire une remarque désobligeante sur ma poitrine. Je me suis arrêtée, je suis repartie en arrière, je l’ai giflé et j’ai continué la course. Un journaliste a relayé cette anecdote et elle me suit encore aujourd’hui ! » (Ibid)

Les résistances des organisateurs, mais aussi des coureurs, étaient très fortes, voire même violentes. Les idées selon lesquelles la place de la femme est au foyer et que celle-ci doit être seulement jolie et obéissante faisaient légion, obstacle à l’accès des femmes à la course à pied. Pourtant, Raymonde Cornou était présente sur toutes les courses ou presque, elle a sillonné l’Europe et le monde pour courir des marathons. Cette dernière est devenue néanmoins populaire et a inspiré de nombreuses femmes, au point que la marathonienne a pris part à énormément de courses et qu’elle était de plus en plus encouragée au fil des évènements.

| Une ouverture lente mais progressive pour les marathoniennes

En 1972, le marathon de Boston s’ouvre aux femmes, celui de Berlin en 1974, puis Madrid en 1978 et Stockholm mais aussi Paris en 1979. En 1982, les femmes ont pu participer aux Championnats d’Europe de marathon, l’année suivante aux Championnats du Monde et en 1984 aux Jeux olympiques de Los Angeles. L’Américaine Joan Benoit décroche l’or, en 2h24’52. Mais ce n’est pas la championne olympique qui a retenu l’attention des médias en 1984. La Suissesse Gabriela Andersen-Schiess, qui entre dans le stade 20 minutes après la gagnante frappe le public. La marathonienne titube, manque de s’arrêter, jusqu’à ce qu’une personne du public, l’encourage, puis tout le stade. Ce jour-là, la coureuse termine 37ème en 2h48’42.

Portée par ce public, d’abord choqué puis admiratif, cet évènement illustre un changement de mentalité progressif vis à vis de la combativité et de la place des athlètes féminines dans une épreuve longtemps réservée aux hommes. Alors que le titre de la championne olympique du 800 m des JO 1928 Lina Radke avait choqué l’opinion publique, les JO de 1984 ont fait transparaître, enfin, l’admiration pour ces femmes qui courent au plus haut niveau.

Les combats intenses menés par des femmes pionnières et déterminées comme Switzer, Gibbs, Cornou, Milliat, ont permis à celles d’aujourd’hui d’avoir le droit de concourir au même titre que les hommes sur des distances longues comme le marathon.